谷川千佳「冬の融点」展

DMO ARTSにて3.9~22の日程で開催されていた谷川千佳「冬の融点」展。谷川女史の個展は同所では二度目になりますが、大作も小品も充実した出来を見せており、なかなか見ごたえがありました。ここ数年、一頃のマニエリスム的な傾向から平明な表現へと移行していて、個人的には好ましさを覚えることしきりでした――その良質な達成として昨年ondoで開催された「約束」展をあげることができるでしょう――が、今回の「冬の融点」展の出展作は、作者自身がかかる表現手法をさらに自信を持って押し出しているのが観る側にも伝わってきており、なかなかポイント高。

かつては画面上にモティーフとして描かれた女性の姿が分裂したり増殖したりしているといった趣の、観る側にファンタスムやオブセッションを容易に連想させるような絵画を集中的にものしていた谷川女史ですが、個人的にはかかる幻想画路線は、悪くはないんだろうけど長く続けるにはしんどいだろうなぁいつか詰んでしまうかもしれないなぁという憾みもないではなかったもので。それだけに、イラストレーションテイストを全面的に導入することによって色使いやモティーフの表現が平明化し、「分裂」や「増殖」といったモーメントをモティーフの姿とは違ったところに置き直して描かれた近年の作品は、ファンタスムやオブセッションが転位された形で描かれることで画面に独特のポジティヴな軽やかさをたたえたものとなっており、画的にも好ましいものがあると言えるでしょう。

ところで今回は、夕景の中の電線や電柱、標識などが描かれた作品が何点か出展されてまして、谷川女史がこのような人工物をそのまま描いているのって、管見の限りでは初めてだったこともあって、ついつい見入ってしまいました。これが継続的に探求されるのかこれ一回限りの実験なのかは即断できませんが(でもあらかた売れてたから、観る側にはかなり受けていたとは言える)、ファンタスムやオブセッションを描くことに対する立ち位置の取り方の上手さとあわせて、目が離せないところです。

上瀬留衣「一昨日見に来てください -oxymoron-」展

Gallery OUT of PLACE NARAで2.26~3.13及び3.31~4.10の日程で開催されていた上瀬留衣「一昨日見に来てください -oxymoron-」展。大阪を中心に活動している上瀬留衣女史の、同ギャラリーでは初となる個展。家/家族や自身の生理的な感覚、記憶などをベースとしたインスタレーションを、ときに自分自身を作品中にそのまま嵌入させて作るという作品をここ数年制作し続けている上瀬女史ですが、今回もその基本的なラインに沿った作品が出展されていました。

一般論としてこのような傾向の作品の場合、密室感というか、自分だけが分かればいいというようなものに逢着してしまいがちであり、インスタレーションという表現方法を採用することがかような自己意識のループ構造を強化してしまうことが往々にしてあるわけですが、上瀬女史の場合、表現する「私」と物との関係を直接表現することに代えて、「私」が設定した物同士の関係の中に表現される「私」を入れるという入れ子構造を採用することで、自分自身を巧みに対象の位置に滑りこませている。それ自体は以前の個展でも行なわれていたことですが、今回の「一昨日見に来てください -oxymoron-」展ではそれが同傾向の近作よりも一段(以上)高いレヴェルでできていたことは、ここで指摘しておく必要があるでしょう。今回の場合、自分自身が作中に嵌入されていないことで、入れ子構造がさらに際立っていた。

ところで展覧会タイトルの「oxymoron」は、「撞着語」「自己矛盾」という意味とのことですが(「一昨日来てください」はその意訳である)、上瀬女史の作品は自分自身の生理的な感覚から出発しつつも、様々なレヴェルにおける「oxymoron」を作る/経ることで、自分自身がそのような感覚によって作られた世界──彼女自身は《現実世界とはまた別の「どこか」》と表現しています──に過剰に固着することとは違った形で、自身の生理的な感覚と関係を結び直すことを思考/試行していることになるわけで、(“現代アート”においても過剰なセラピー化が進む中では)際立って貴重な試みであると言っても、あながち揚言ではありますまい。

「新シク開イタ地」展

神戸アートビレッジセンター(KAVC)で2月25日~3月6日の日程で開催された「新シク開イタ地」展。KAVCのある新開地を字義通り“(埋め立てによって)新しく開いた/開かれた土地”と読み替えた上で、「地」「土地」「大地」」とは何かという視角から再考するといった趣の展覧会で、京都市立芸大教授の田中明彦氏と(加藤至+星野文紀+吉田祐各氏によるユニット)hyslomの作品が展示されていました。

《旧湊川を埋め立てた土地が「新開地」と呼ばれたとき、詩人竹中郁は「ヘンな名だなあ」と感じたという。「新しく開いた地」が固有名詞として定着し、今の地名がある。このプロジェクトは竹中郁の違和感に立ち戻ることから出発する》――ステイトメントではこのように書かれており、ここだけ取り上げると新開地という場所(神戸屈指の歓楽街として栄え、今ではマルクスが「ルンペンプロレタリアート」と名づけたような労働者が多くたむろす界隈となっている(それは阪神・淡路大震災後の再開発を経てもなお、さして変わっていない))を俎上に乗せた地域アート系展覧会といった趣を感じさせるところではあるのですが、実際に出展作家たちの作品に接してみると、新開地ではなく、海底火山の噴火によって最近できた西之島がフィーチャーされていました。つまり、地域アート的な枠組みを採用しているように見えながら、実際は似て非なるものとして構成されているわけで。

もともと「新開地」という地名自体が、上述したように“(埋め立てによって)新しく開いた/開かれた土地だから新開地”という由来を持った地名であり、人間の行為がそのまま地名になっているというニュアンスを強く抱かせる――いわゆる阪神間モダニズムの詩的伴走者でもあった竹中郁が感じた違和感も、ここに起因するのではないか――のですから、そこには独特の即物性とともに何か野性めいた何かをも感じさせるものがあり、その意味で「地域」に単純に還元できないモーメントを含んでいると言わなければなりません。「地域」とは、言語的・語感的な側面に即して言うと、名付けることが終わった後から始まる機制であるからです。それゆえ、そのような形で「新開地」を非–場所として措定している以上、展覧会の内容が現実の新開地とあまり関係なくてもいいわけですし、単純な地域アートに収まらない射程をこのようにセッティングしてみせた企画者側の慧眼に、まずは瞠目すべきであると言えるでしょう。

以上のようなフレームワークが周到に設定された上で、hyslomは、彼らが最近ハマっている鳩レース用の鳩を西之島近海まで連れて行って見せるという映像作品を出展したり、展覧会初日の早朝にはKAVCの近所にある公園で鳩を飛ばすイベントを開催したりと、鳩尽くし(?)な作品やパフォーマンスを見せていました。特に前者は海底火山の活動によって新しくできた島と鳩という取り合わせによって、旧約聖書におけるノアの方舟話のクライマックスを現代において人為的に再現してみるといった趣を強く感じさせるものとなっていて、個人的には唸るところ。人と土地(ないし自然物)との関係性の原風景を、近代におけるロマンティークとしての“血と大地の同一性”と違った形で彼ら自身が身体を張って探求するというパフォーミングアーツを各所で続けているhyslomですが、今回はそれを神話的モティーフと接続させて再提示しているわけで、ここに彼らの新しい一面を見出すことは、さほど困難ではないでしょう。一方、井上氏は座卓めいた何かをうず高く積み上げたオブジェを作り、中に入ると西之島で今なお続く海底火山の噴火の様子を海中で撮影した映像や、KAVCから世界各地のいわくありげな(?)場所までの距離や方向を標識化したオブジェを出展してました。これもhyslomほど直截にではないものの、人と土地との関係性を「新開地」という非–場所を起点に測り直すことで客観的ではない地図を作り直すという方向性が押し出されており、そうすることによって近代におけるロマンティークと違った形での考察がなされていたと考えられます。作品単体としてはともかく、複数の作品を合わせることで、新たな大地のノモス((C)カール・シュミット)を見る側にもかすかにせよ予感させるものがあったと言えるかもしれない。

まぁ細かいところをあげていけばキリがないのですが――例えばKAVCの一階を「意識」に、地下一階を「無意識」になぞらえるというのはいささか安直に過ぎるのではないか(個人的には地下一階の展示だけでも充分だったように思うところだったり(^_^; )、とか――、やはり「新開地」を“新しく開いた/開かれた土地だから新開地”と読み替えたところから出発したのは、端的に良い仕事だったと思います。

山部泰司「ここからはじまる風景画」展

奈義町現代美術館で2.13~3.13の日程で開催されていた山部泰司「ここからはじまる風景画」展。荒川修作+マドリン・ギンズの《遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体》や磯崎新氏の建築などで知られるこの奈義町現代美術館ですが、なにぶん岡山県と鳥取県の県境近くという場所が場所なだけに、車の運転ができない当方が訪れることはないだろうなぁと諦めていたら、知人が車を出してくださるという話になり、ご家族とともに初日に行ってきました。遅くなりましたが、記して感謝申し上げます。

そんな同所の中にあるギャラリースペースを利用して開催中のこの「ここからはじまる風景画」展。1980年代から画家として活動している山部泰司(1958~)氏は、近年風景画を集中的に描いておりまして(当方も関西各所で接したことがあります)、今回はそういった折々に出展された中から厳選された作品+新作が大型のものを中心に十数点展示されていました。一見すると、赤や青の単色で木々や河川の流れが素早いストロークとともに描かれているといった趣を見せているこれらの風景画ですが、しかしそこで描かれているモティーフの多くは、近代以前の東洋・西洋の風景画から抜き取られたものであり、また抜き取られた諸要素は一点透視図法に必ずしも従わない形で配置されているとのことで、むしろメタ風景画といった様相を呈していると、さしあたっては言えるでしょう。それは、最近は(「(風景画の)元ネタが尽きてきたから」と話されてましたが)目の前の自然物をモティーフとして使うことが増えてきたとしても、そうである。

《なぜいま風景画なのか。「風景画」は自然を描写したものではなく、高度な様式美、人工の美だと気づきました。/「風景画」のシリーズは、絵画であると同時に「風景画」について考える風景画論として構想しました》(2009年のLADS Galleryでの個展でのステイトメントより)――山部氏は風景画シリーズを始めるにあたってこのように述べ、以後現在に至るまで「風景画」を描き続けているわけですが、一点透視図法を放棄することで画面はモティーフごとに分裂し、画面の中で統合される機会は、(少なくとも画面内における要素の連関というレヴェルにおいては)失われたまま提示されることになり、繋留展が外されたまま置かれているという意味において動的・重層的なものとして観者の前に立ち現われることになる《様々な時間の流れと空間が重層的にたちあらわれ、消失する多遠近風景画。対立する概念や空間を内包しながらも、その対立構造ではとらえられない地平を表現しています。作品は、見るものと見られるものの相互的な編集過程であり、新たな世界観の生まれる器のような動的な絵画空間を追求しています》(昨年のギャラリーあしやシューレでの個展の際のステイトメントより)。

ところで、今回の展覧会ではギャラリーの別室に、氏が1982年に制作したインスタレーション《TROPISM》が再制作されています。もともと東京芸大と京都市立芸大の有志によるグループ展「フジヤマ・ゲイシャ」展*1のために制作されたそうですが、経年変化が意外と少なかったとのことで、今回、並べ方こそ異なっているものの、当時の制作物をそのまま用いて再制作しているのだとか(82年当時の展示の様子についてはこちら→https://twitter.com/yamabeyasushi/status/696892069118238720)。つまり今回の「ここからはじまる風景画」展では、山部氏の最新の仕事と出発点(に近い時期)の仕事とが並列されていることになります。当方が伺ったのは初日だったので山部氏本人が来ておりまして、短時間ながら歓談する機会に恵まれたのですが、このような構成にしたのは、《TROPISM》を制作する中で抱いた問題意識が時を超えて風景画シリーズにも底流しているように感じられたからだそうで。さらに、風景画シリーズは自分の中ではインスタレーションとして展開しているとも語られており、これらの発言には個人的には考えさせられ、唸ることしきり。

「フジヤマ・ゲイシャ」展が開催された1982年は、美術手帖でインスタレーション特集が組まれる以前であり(「インスタレーション」という言葉自体はこの当時既にそれなりに流通していたそうですが)、してみると、インスタレーションとはこのようなものであるという定義が現在以上に曖昧だった中で、現在の私たちがイメージするのとは違ったインプリケーションのもとで「インスタレーション」を受け取って実践していた/いると考えることができるかもしれない。山部氏の場合、以上のような発言から類推するに、インスタレーションと絵画を連続したものとして認識していた様子であり――それは《特に80年代前半の関西におけるインスタレーションは、絵画、インスタレーション、彫刻という三項の関係の中で考えられる》(山部泰司「絵画の現在」(『華頂短期大学紀要』第38号所収))と書いていたことからも明らかであろう――、その意味では現在進行中の(メタ)風景画は、そういったインスタレーション観を絵画という形でもう一度反復してみるという試みと整理できるでしょうが、このようなインスタレーション観は現在の私たちからすると異質なものがありますし、むしろかかる異質さからインスタレーションの現在を逆照射して考え直すことが重要かもしれません。

当方的2015年展覧会ベスト10

年末なので、当方が今年見に行った523の展覧会の中から、個人的に良かった展覧会を現代美術限定で10個選んでみました(順不同)。

○「検証:斎藤義重の現場へ」展(3.9~28、4.8~25 朋優学院高等学校T&Sギャラリー)

斎藤義重(1904~2001)が最晩年の1997年に、自身が校長を務めた東京芸術専門学校の母体となった中延学園が経営する朋優学院高校内に作られたギャラリースペースのため(だけ)に制作された《複合体(T&Sギャラリーのための)》の再展示を軸にしたこの展覧会。美術科を併設していた朋優学院高校が普通科だけの高校となるのを機にギャラリースペースのある建物も解体されるため、これがおそらく最後の展示になるのだという。斎藤が80年代以降集中的に制作していく《複合体》は、黒く塗られた板や角材を組み合わせていくという形で作られているのだが、この《複合体(T&Sギャラリーのための)》は壁に取りつける要素が多かったり象徴的なモティーフが導入されていたりと、同シリーズの他の作品とかなり異なった相貌を見せていた。そのような作品に接することができただけでも個人的には満足だったし、斎藤が90歳を超えてなおここまで緊張感を湛えた空間を作っていたことには、もはや畏敬の念しか覚えなかったわけで。

○「高松次郎 制作の軌跡」展(4.7~7.5 国立国際美術館)

高松次郎(1936~98)の60年代初頭から最晩年までを、作品やドローイング、関連資料を「影」や「遠近法」といったキーワード以外何の説明もなしに編年体式に並べる「だけ」で跡づけていくという(先に東京国立近代美術館で行なわれていた「高松次郎ミステリーズ」展と真逆の)展示方法が話題になっていたが、そのような見かけのとっつきにくさとは反対に、高松の制作活動がどのような内的要請に従って変化していったかが作品を追っていくだけで分かるようになっており、その意味で教育的配慮が行き届いていた展覧会であったと言えるだろう。このような教育的配慮の上に(発表当時批判と無理解に晒されたという)80年代以降の絵画作品が改めて置かれたことも、後期~晩年の作品が今なお評価が定まらないまま忘れられている感すらある中でエポックメイキングだったのかもしれないと、個人的には思うところ。

○「戦争画STUDIES」展(12.9~20 東京都美術館(ギャラリーB))

※出展作家:飯山由貴、CAMP、笹川治子、辻耕、豊嶋康子、BARBARA DARLINg、村田真、百瀬文

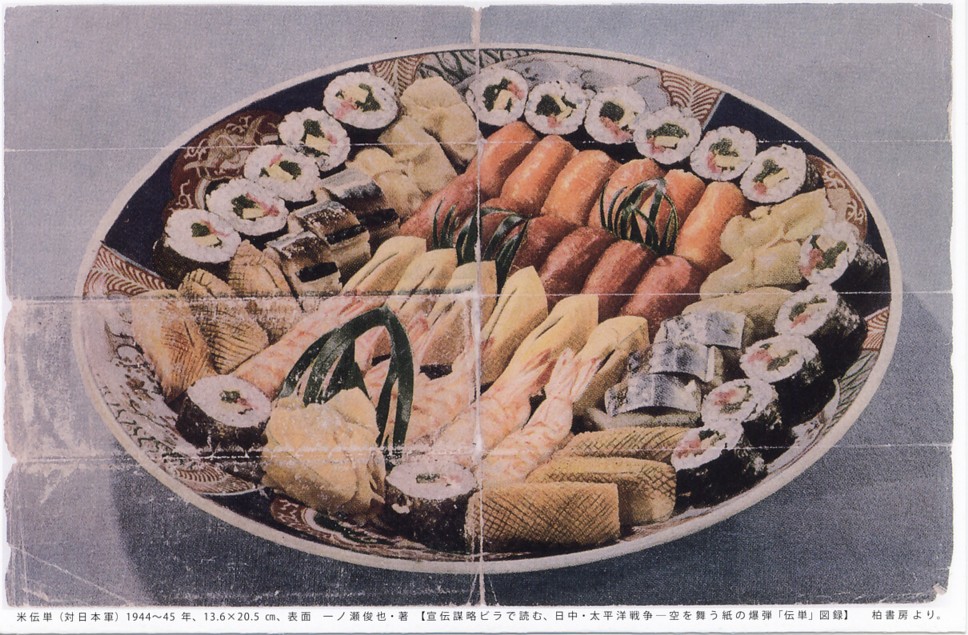

「美術と戦争」という、今なお(というか今だからこそ)アクチュアルなテーマに果敢に挑みつつ、それをきちんと「今」と交差させることに成功していたという点においては、戦後70年ということで各地の美術館で行なわれた同じような趣旨の展覧会の中でも――管見の限りでは(今回のベスト10の範囲外ながら)「20世紀日本美術再見 1940年代」展(7.11~9.27 三重県立美術館)と並んで――瞠目すべき展覧会。個人的には展示室の壁を(「戦争画」の代表作とされることしきりな)藤田嗣治《アッツ島玉砕》の寸法に照らした笹川治子女史の作品や、百瀬文女史による「みんなで旗を振る」という行為をクラブの中で行なった際の映像作品、豊嶋康子女史による戦前~戦中にアジアに行った美術家の名前を地図上にマッピングしていった作品がとりわけ好印象。「STUDIES」ということで、アーカイヴアート的な方向性を志向していたことも良かったし、何よりこのようなハイレベルな展覧会を有志たちの協働で行なったというのは、普通にすごいことではないだろうか。

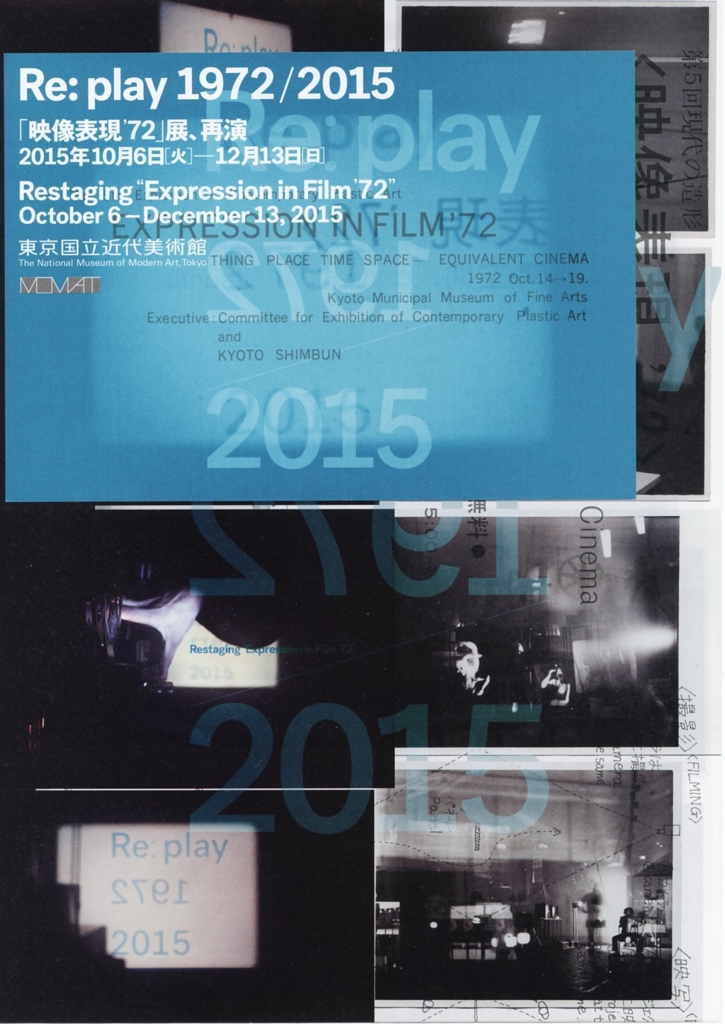

○「Re: play 1972/2015 「映像表現'72」展、再演」展(10.6~12.13 東京国立近代美術館)

※出展作家:石原薫、今井祝雄、植松奎二、植村義夫、柏原えつとむ、河口龍夫、庄司達、長澤英俊、野村仁、彦坂尚嘉、松本正司、宮川憲明、村岡三郎、山中信夫、山本圭吾、米津茂英

1972年に京都市美術館の一室で行なわれた「映像表現'72」展を東京国立近代美術館で「再演」するという、美術史オタク的にはテンション爆上がりだった企画。もとの「映像表現'72」展は、上映会形式ではない形で映像作品展を行なうことで、映像とそれが上映される空間・環境を等価に扱おうとしていた――同展の英語タイトルが「equivalent cinema」であったことが、それを雄弁に示している――そうで、街中に映像(とカメラ)があふれている現代社会をある意味先取りしていた感すらあるのだが、そういったことも射程に入れつつ、しかし展示を再現することの意味や(物理的・理念的)限界に対しては、いくつかの作品が現在残っていないことを率直に展示室内に反映させていたことからも分かるように全体的に禁欲的であり、そこも個人的には好印象。しかしそれにしても関西人的には な ぜ こ れ を 京 都 で や ら な い の か と言いたくなるわけで……

○「現実のたてる音」展/パレ・ド・キョート(11.7~22、11.23 ARTZONE)

※出展作家(「現実のたてる音」展):荒木悠、大城真、大和田俊、小西紀行、田中功起、多和圭三、風能奈々、百瀬文

※出演者(パレ・ド・キョート):網守将平、Iku Sakan、内橋和久、L?K?O、MC MANGO、置石、危口統之/悪魔のしるし、工藤冬里/maher shalai hash baz、幻衛奇太郎、core of bells、自炊、Jon yon sunとジョン(犬)、関口大和/YAMAT、ダダリズム、DECO/OLEO、中山晃子、PA/yori、hyslom、百頭たけし、BING & YPY、VJ/Akashic、POLYPICAL、水内義人、森岡友樹、yugue 他

※キュレーター:長谷川新

※ゲストオーガナイザー:高木薫(DJもしもし)

「現実のたてる音」展:「音」をテーマにした展覧会と事前にアナウンスされていたことから、両方とも騒がしい展覧会&イベントになるのだろうかと見る前は思っていたが、実際は「聴く/聞く」ことや、その(外的な)体制-態勢を主題にしており、そのあたりの長谷川氏の目(耳?)のつけどころはさすがというべきか。個人的には人間には聞くことができないが潜在的には存在しているはずだと長く主張されてきたという「下方倍音列」を視覚を経由して聞かせようとしていたのかもしれないと適当に考えてみる。潜在性・潜勢性をめぐる企画としては、なかなか良かった(個人的には大城真氏の作品がクリティカルヒット)。

パレ・ド・キョート:「現実のたてる音」展とは逆に、様々なイベントが同時多発的に起こり続けて賑々しいことこの上なかったわけだが、同展において提示された潜在性・潜勢性を、このような形で「出来事」と接続させるというモーメントは、現在において貴重な実践であったと言えるかもしれない。(68年革命という)「出来事」によって使嗾された様々な潮流に対する――党派性と粛清体質が丸出しな――反動が変に勢いを持った今年の日本においては、特にそうである。そんな中、個人的には悪魔のしるし主宰の危口統之氏による演劇「パレ・ド・コーキョ」が最も印象に残った。深沢七郎の短編小説「風流夢譚」を俳優が朗読しながら一人何役もこなすというものだったが、テクストの不穏さと「パレ・ド・コーキョ」というタイトルの妙とがあいまって、クッソ面白かったのだった。

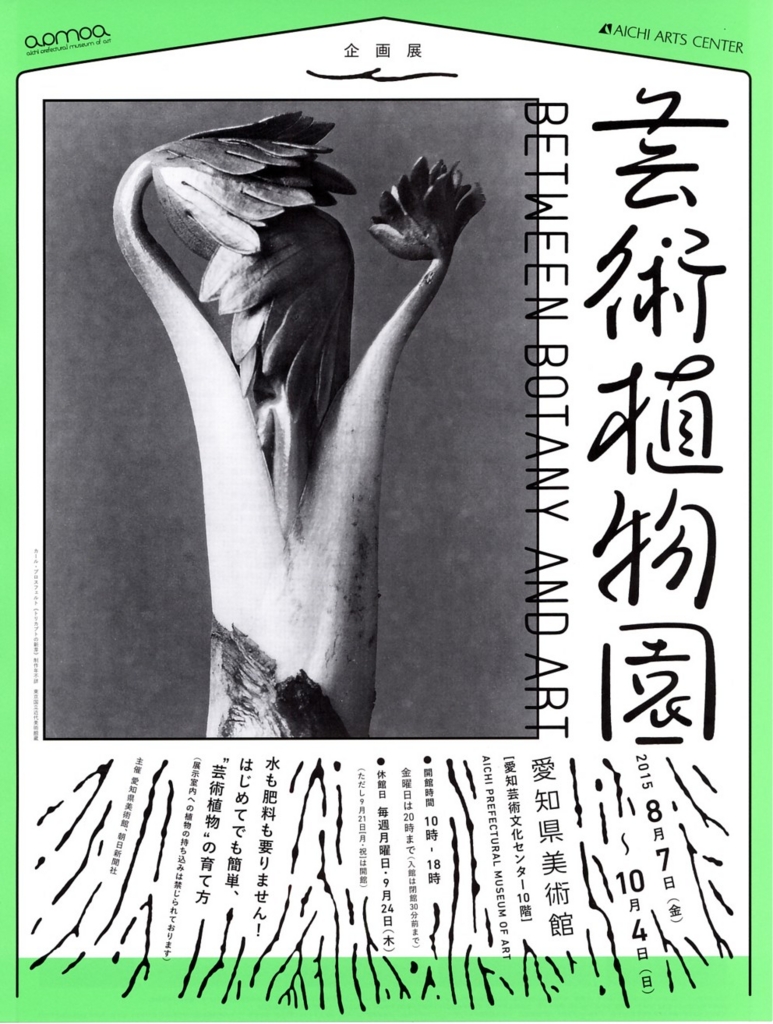

○「芸術植物園」展(8.7~10.4 愛知県美術館)

自然科学も含めた技芸全般における植物表象・表現の歴史を、「芸術植物」という架空の概念を想像した上で、洋の東西を問わずトレースしていくという野心的な企画。その時間的・空間的な射程の広大さもさることながら、植物を何かの象徴として見るという視線と人間にとっていかに役に立つかという機能的な視線、さらに個々の種が持つ諸個性に他の要素を捨象してまで耽溺する視線とが、時に弁証法的に競合したり時に混合したりしながら展開されていったという形で提示される「芸術植物」の(フーコー的なエピステモロジーとして提示される)歴史は、それ自体がいい意味で豊かないかがわしさを湛えており、展示物を見ていて唸ってしまうことしきり。

○伊吹拓「Beyond the Screen」展(9.4~10.18 the three konohana)

the three konohanaのこけら落としとなる展覧会以来、同所では二度目となった伊吹拓氏の個展は、氏の絵画的探求がさらに深まったことを示す好機となったように、個人的には思うことしきり。様々な手法を駆使しつつ、画面における手前/奥という関係性とは部分的にせよ異なった絵画空間を見る側に体験させようとしている――ところでこれは中村一美氏の(とりわけ1990年代以降の作品(《リクライニングブッダ》とか))とも通底する問題意識なのではないか――という、自身が設定した抽象絵画の課題を真摯に突き詰めた上での達成となったことは、ここで強調しておく必要があるだろう。同時期に行なわれたnote gallery(大阪府枚方市)での個展(そこでは紙に描かれた油画が出展されていた)などと合わせ、今後の氏の活動にさらなる期待を抱かせる好展覧会。

○宮田聡志・三輪彩子「正規表現」展(前期3.7~29、後期4.2~26 CASHI)

「正規表現」というのはプログラミング用語で、超大雑把に言うといくつかの文字列を一つの形式で(再)記述する方法のことだそうだ――検索エンジンなどにこの技術が使われているという――が、一見すると往年の「もの派」の作品と見紛うばかりに物質性を前面に押し出した作品を展示する宮田氏と三輪女史の二人展となったこの展覧会は、その禁欲的な相貌とちょっとした介入とで、まさに「正規表現」という言葉に偽りないなぁと納得しきり。物質を「物質のイメージ」に転置することが現代美術の不可欠なミッションの一つとなって久しい中において、その双方を往還させるような視覚的運動を見る側に強いる(とりわけそれは三輪女史の作品に顕著であった)という意味では、非常に真っ当な展覧会だったと言わなければならない。

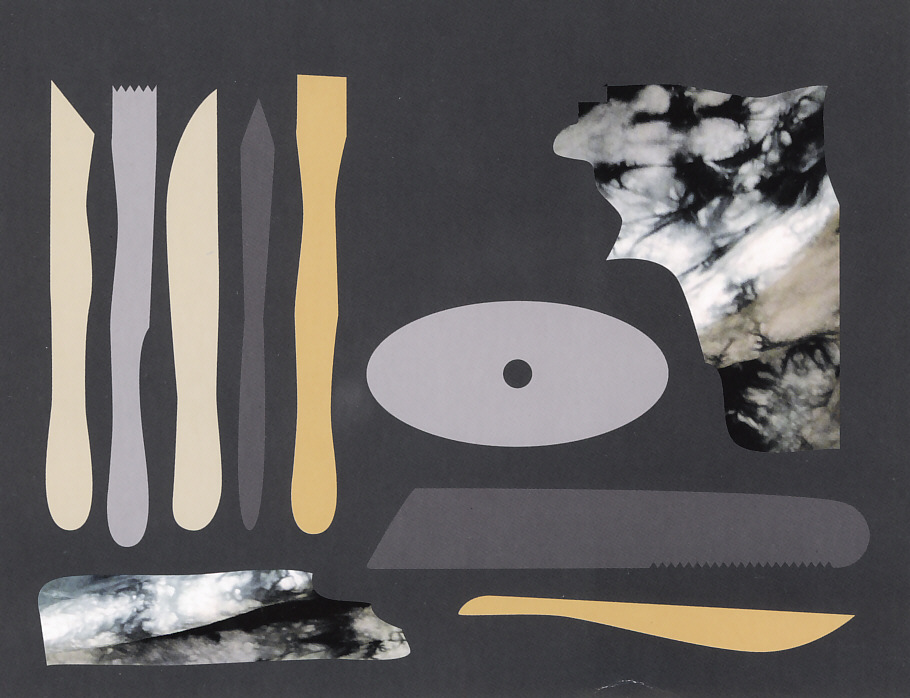

○レイチェル・アダムス「Open Studio」展(9.18~10.11 Yoshimi Arts)

――で、そのような「正規表現」を歴史性(historicity)に対して適用してみせたのがこの展覧会と言うべきだろうか。 20世紀のある彫刻家のアトリエにあったとおぼしき工具や、デザイナーズアイテムっぽい相貌を持った家具や小物などをアクリル板や布、紙、木、プラスチックで作ったオブジェからなるいくつかのインスタレーションが展示されていたが、そのような形で(架空の)20世紀のある彫刻家という史的な設定をめぐる考察を素材及びそのイメージをめぐる考察とシームレスに結びつけるという巧みさに瞠目しきり。かようなコンセプチュアルなレッスンを二十代のアーティストがここまでハイレベルにできるということに、向こうの懐の深さが垣間見える。

○井上裕加里「confidential information」展(3.24~29 KUNST ARZT)

上でも少し触れたように、今年は戦後70年ということで、「美術と戦争」という問題系に応答することを試みた展覧会が各地で行なわれたのだが、そんな中でもヤバさという点でかなり突出していたように見えたのがこれ。戦時中毒ガスの研究・製造が行なわれ、現在もなおその痕跡が残る一方うさぎが多く生息していることで、動物好きの間で癒しスポットとして有名だという大久野島(広島県)に自身が赴き、防毒マスクにバニーガールのコスプレ姿の自身が映った映像作品を録ったり、現地で採取した土(残留物質が懸念されている)で育てたほうれん草を展示したりしていて、島の黒歴史と現在とを――自身がバニーガールに扮することで――ポップに(?)ショートカットさせるというフレームワークは、「戦争」と「平和」とを対置させるという(ありがちな)思考(の怠慢)に対するカウンターとしてあったと言えるし、それを基盤とした(左右対立を前提とする)戦後民主主義に対して「(68年革命に際して日本で唱えられた)戦後民主主義批判」の衣鉢を継ぐ試みとしても重要であった。

「OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR」展

Director’s Eye #3 「OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR」 - the three konohana

大阪市此花区にあるthe three konohanaで開催中の「OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR」展(←こちらが正式タイトル)。近年立て続けに展覧会を企画して注目を集めているインディペンデントキュレーターの長谷川新(1988~)氏のキュレーションによるグループ展。会場のthe three konohanaは開廊以来概ね年一回のペースで外部キュレーターによる展覧会「Director's Eye」を行なってきており*1、今回はその第三弾となる。

◯出展作家

荒木悠(1985~)、上田良[うえだ やや](1989~)、折原ナナナ(1989~)、柄澤健介(1987~)、小濱史雄(1991~)、佐伯慎亮(1979~)、末永史尚(1974~)

タイトルとなっている「OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR」は「鏡ごしに見えるものは、見かけよりも近くにある」という意味で、英語圏の一部(アメリカやカナダ、インド)で自動車のサイドミラーに付けられている警告文だそうだ。この「近さ」という言葉が、個々の出展者の差異を越えて展覧会全体を貫くキーワードとなっていることに、まずは注目しておく必要があるだろう。「IN MIRROR」――鏡(という比喩のもとにセッティングされるフレームワーク)の有無を超えて、その「近さ」を感受すること、そのためのレッスンとして、この展覧会は企図されているのである。

個々の作品をそのメディウム固有性に引きつけて考えるのではなく、それらの「近さ」に焦点を当てること。私たちは互いの「近さ」をもっと許容しても良いのではないか。あるいは今観ているそれが別の似たなにかでありうることについて、考えを巡らせてみることができるのではないか。だからこの展覧会は、「近さ」について考えられるようにした。「近さ」を考えたいと感じた作家に声をかけた。*2

――上の長谷川氏の文章に顕著に現われているように、「近さ」とは単に作風の類似という点にとどまらず、「個々の作品をそのメディウム固有性に引きつけて考えるのではな」い形で、より積極的に見出されるべきものとして提示されている。近年、「メディウム固有性」=mediumspecificity概念が(かつてモダニズムの文脈において言われていたそれよりも相対的に通俗的な形で)復活してきており、それはそれで豊穣な成果を生み出している様子ではあるが、かかる豊穣さが一方でメディウムに対する固定観念を反動的に強化してしまうことにもつながりかねない現在において*3、「メディウム固有性」に対して批判的なまなざしをもって接することは、依然として喫緊の課題であると言えるだろう。

そのような観点から出展作品を見てみたとき、作品間の「近さ」は、さしあたっては(柄澤健介氏以外の出展者が)絵画や写真、映像、ドローイングといった「平面」と雑駁に括ることができる表現手段を取っていることに見出すことができるだろう。その意味では、長谷川氏が(今回の出展作家陣においても過半をなしている)1980年代生まれの作家を集めてキュレーションを手がけた「北加賀屋クロッシング MOBILIS IN MOBILI」展(2013~14)が平面に加えて立体やインスタレーションの作家も取り込んでいたことからすると、表現手段という点からするとむしろ分かりやすいものとなっていると言えるかもしれない。だが私たちはすぐさま、このような表現手段=メディウムの近さと全く異なるレベルの「近さ」を感得することになる――これらの作品が「像」を、より正確に言うと私たちの視覚-認知レヴェルで「像」と感知する何かを主題としているという「近さ」であり、それらが展示空間に置かれたときに個々の作品を越えて唐突に交錯し共鳴してしまうという「近さ」である。様々な像は、さしあたっては鏡において、鏡という比喩のもとにセッティングされるフレームワークにおいて、相互に近しいものとして立ち現われてくる。「OBJECTS IN MIRROR」を、私たちはこの意味において理解しなければなるまい。

かかる「像」を繋留点として、出展作品をいくつか見てみよう。上田良女史は自作の(日用品や廃材を組み合わせて作った)小さなオブジェを撮影した写真作品を数点展示しているが、オブジェの立体性よりも平面性の方がはるかに強調されるように撮影されているため、人間の目には対象物をこのように認識することができないという意味で奇妙な視覚的感触が残ってしまう作品となっている。また出展作家中最年少の小濱史雄氏はストリートビューをキャプチャーした映像作品を出展しているが、途中で回線速度が下がって建物や風景が極端に引き伸ばされたようになっていく(ネット環境によっては私たちでも容易に遭遇することができるような)様子が映し出されていく。あるいは佐伯慎亮氏は画面内の被写体が別のものをも指し示してしまっている事態――ネットスラングで「完 全 に 一 致」と呼ばれるような――をキッチリとした視線のもとに撮影した写真作品*4を出展していたし、末永史尚氏は四角形や三角形の部分部分を並べ替えることで様々な図像を作り出すことができる《Tangram Painting》を二組(しかも一組は何の図像も成さず乱雑に積まれた状態で展示されていた)出展していた。これらの作品においては(特に小濱氏や末永氏の作品に容易に見出されるが)「像」は定着したものというよりもむしろその可塑性や不安定さの方が前面に押し出されており、しかもそれは「メディウム固有性」に内在したものとは全く異なるレヴェルにおいて措定され流通するようなものとしてあるわけである。それは、いかなるメディウムからも副次的なものとされることの多かったドローイングという表現手段を積極的に活用している折原ナナナ女史の作品群や、角材と固形パラフィンとで柱状オブジェを作り、表面をよく見ると日本地図の一部が見出される柄澤健介氏の作品(今回の出展作の中でもとりわけ出色の出来だった)に顕著だった。

――以上のように、「像」の可塑性や不安定性を軸として展開されていたこの展覧会だが、私たちはここで「像」の持つ機能に焦点を合わせて、もう少し深く見ていく必要があるだろう。「像」の持つ統合的な機能がここで問題になってくる(はずである)。私たちはここまで「像」という言葉を、私たち自身が能動的に視覚-認知レヴェルにおいて見出すことができるものとして使用してきたが、逆の事態も十分に考慮されるべきであると思われる。すなわち、私たち自身が「像」において、「像」自身の視覚-認知レヴェルのもとにセッティングされた対象として存在しているのではないかと思考してみること……

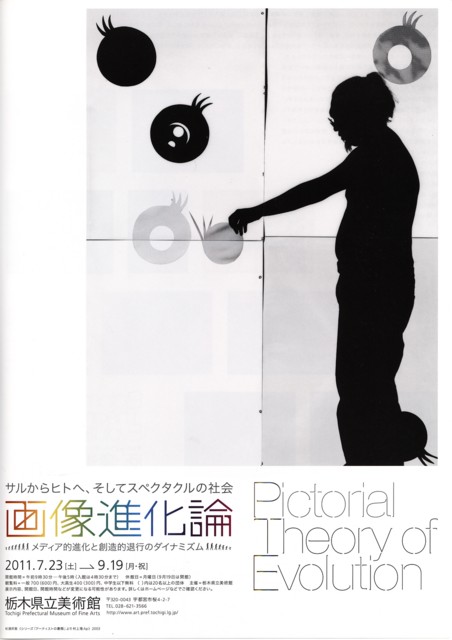

唐突ながら、ここで一つの展覧会について言及してみたい――2011年7月23日~9月19日に栃木県立美術館で開催された「画像進化論」展である。「サルからヒトへ、そしてスペクタクルの社会」「メディア的進化と創造的退行のダイナミズム」という、見る側を困惑させつつも、その(擬似)科学-歴史学的な装いにどこか魅力を感じざるを得ないサブタイトルが付されたこの展覧会では、18世紀の博物学者エラズマス・ダーウィン(『種の起源』で進化論を提唱したチャールズ・ダーウィンの祖父である)の著書に始まり、同美術館の収蔵作品を軸に現代美術まで展観していくという形で構成されており、18世紀以来の、「写真の発明」「映画の発明」という大事件を経た美術史や技術史をもメディウム固有性をも越えて見出される、(統合的に作用する/されるものとしての)「像」を〈画像〉という(ネットスラングとの類縁性を強く感じさせるような)言葉で再定義して提示していた。この意味において同展はきわめて確信犯的に(擬似)科学-歴史学的知見を用いた展覧会であったと言え、実際うさん臭さすら漂ってくる知見を大量の作品とともにぬけぬけと出してくるあたりに、公立美術館のコレクションを活用した企画にしては攻めてるなぁという感慨を抱くことしきりだったのだが*5、この展覧会が当時画期的だったのは、そうして提示された〈画像〉と科学技術との関係性にも目配せしていることである。同展の企画者の一人である山本和弘氏は次のように述べている。

もちろん写真の前身と考えられているカメラ・オブスクラの実験についてはジャンバティスタ・デッラ・ポルタ(1535?~1615)が『自然魔術magia naturalis』(1558年)において言及していると言われているので、カメラ・オブスクラの実用化から写真の発明までは実に約300年の時間が経過していることになる。すなわち、像[イメージ]はとらえることができても、画像[ピクチャー]として定着して所有または共有することができなかった時代が三世紀続いたことになる。(略)写真が絵画とも記録メディアとも異なる独自のメディア、すなわち芸術ではないものであることをあらためて主張し始めた今日からすると、科学によって胚胎しながらも産み落とされるまでに約300年を要した懐胎期間の長さにやはり「なぜ」と問いかけなければならないだろう。なぜなら、カメラ・オブスクラから写真への懐胎期間の長さには光学に対する他諸科学の冷淡があったからではないか、と仮定されるからである。*6

写真技術の(想像的な)起源とされるカメラ・オブスクラから実際の写真技術の発明までには(諸説あるにしても)300年近い開きがある*7。この間の科学技術の劇的な進化は19世紀前半に至るまで光学を、つまり〈画像〉をスルーし続けていったわけである《力学的技術が社会を革命的に変えたのに対して、視覚表象もまた一種の技術として、力学的技術と同じく、社会を変えるものという認識をヒトは持っていなかったのである。画像技術が力学的技術と同じように権力や資本となる可能性をもつものへと進化するものであろうことを科学は考えもしなかったのである》*8。「光学に対する他諸科学の冷淡」――これは〈画像〉に、力学に基礎づけられた科学とどこか異なる要素があることを微かに予感させている。「画像技術が力学的技術と同じように権力や資本となる可能性をもつものへと進化する」としても、〈画像〉の非力学的な性格は潜在的にはなお存在しているのではないか。ここにおいて私たちは「画像進化論」展から出発しつつ、ポスト画像進化論的な形で〈画像〉をさらに深く考える端緒を得ることができる。

かような〈画像〉の非力学性、すなわちポスト画像進化論的なあり方/ありようについて考える上で示唆的なのが、田崎英明氏が展開しているイメージ論である。従来の、そして現在においても繰り返されているコミュニケーション論の類が「話す/聞く」「演じる/観る」といった非対称的な関係を前提にしている点において依然として力学的モデルに依拠していることを指摘した上で、次のように述べている。

イメージの不思議さはここにこそある。モンタージュによって、映画の中であるシーンがその前のシークエンスとのあいだでもつ関係、それは確かに力と力の関係ではあるのだけれど、力学的な関係ではないし、また、必ずしも物語的なつながりをもつわけでもない。パゾリーニなら「自由間接話法」と呼ぶような関係が、イメージの論理の基本にはある。

社会の中の人間と人間の関係は、いわば力学的なものであって、一方が能動なら他方は受動である。これは対話であっても変わらない。一方が話しているとき、他方は聞かなければならない。ところがイメージ、とりわけ、映画の中に組み込まれることによって、作用する現在から切り離され、遂行的な力が中和されてしまったイメージは、力学的ではない力関係に入り込む。*9

「イメージの不思議さ」を論ずるにあたって田崎氏が映画を範例に持ち出しているのは、きわめて重要であろう。映画あるいは映像は「画像進化論」展においても、〈画像〉の進化の最終段階とされていた。映画の文法の基礎をなすモンタージュにおいては、原理的には、一般的な(映像からすると外在的な)関係性や時制と無関係にシーンやカットをつなぐことができる。このような手法を用いることで、映画においては能動/受動、原因/結果というような因果関係や、それによって構成される物語や想像力といったものとは異なる論理をそれとして提示することができるようになる。そのような形で「イメージ、とりわけ、映画の中に組み込まれる」ことは、「力学的ではない力関係に入り込」み、そのことによって、力学的モデルによって記述されるコミュニケーションの体系から解放された形で「像」自身の視覚-認知レヴェルのもとにセッティングされた対象として存在するわけである。今回の出展作で言うと、先に軽く触れた小濱氏の作品はキャプチャーされた画面内の時間が可変的なものとしてあることをヴィジュアル的に極端に示すことで、現実とは切り離された奇妙な空間を示していたし、あるいは「私の見た世界」に限定的に内在した短い映像作品《Collected Moment》を大量に(しかし一つのモニターにランダムに出てくる仕様のため、全部見ることは不可能に近い)出展していた荒木悠氏の映像作品からは、より直接的に非力学的な〈画像〉の端緒を見出すことができるだろう。

――改めて展覧会タイトルの「OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR」に立ち返ってみる。「IN MIRROR」に付された抹消線は、鏡(という比喩のもとにセッティングされるフレームワーク)の有無を超えて、出展作品どうしの(メディウムの違いを越えた)「近さ」を感受することへと私たちを誘うものとしてあった。そしてここまでの迂回を経た私たちは、鏡の有無を越えることが、同時に〈画像〉の非力学的性格を予感することでもあることに立ち至ることになるだろう。〈画像〉においては、自己内省の装置としての鏡は、もはや不要だからである。

*1:ちなみに第一弾は結城佳代子女史による「SLASH/09 −回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を−」展(http://thethree.net/exhibitions/324)、第二弾は野口卓海氏による「まよわないために -not to stray-」展である(http://thethree.net/exhibitions/1153)

*2:長谷川新「OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR」(展覧会場で販売されているリーフレット所収)

*3:余談になるが、この種の反動性が懸念されるのは、現代美術界隈というより、むしろ近年若手作家を中心にますます現代美術界隈との親和性を強めつつある工芸の分野においてであると言えるかもしれない。ここでは多治見市文化工房ギャラリーヴォイスで2014.12.20~2015.2.15の日程で開催された「Object Matters 概念と素材をめぐる日本の現代表現」展(http://g-voice.chu.jp/event.html)をあげておく。同展では陶芸や木工、ガラスなどの工芸作家と(もの派の一員である小清水漸氏のような)「概念」と「素材」とを両睨みにした現代美術家の作品とが並べて展示されていたが、そこでの(キュレーターの金島隆弘氏による)フレームワークはここ二・三十年の日本の現代美術の動向を「概念」優位から「素材」優位へという流れでまとめるというものであり(金島隆弘「Object Matters――「概念と素材」をめぐる日本の現代表現」(http://tmblr.co/Zq0wpx1bWeC-o))、素材=メディウムの固有性が、さらには素材固有のルールに内在し深めていく態度を「日本人らしい創作姿勢」とするものであった。このような史観は一見すると――工芸諸分野の伝統の自明性を担保している点において――もっともらしく見えるが、しかし素材=メディウムの固有性を強調する態度が、そう遠くない過去に反動的に形成された、いわば「創られた伝統」(の局所的な反復)であることを隠蔽しており、その意味で顚倒的に形成されたものであることに意識的である必要があるだろう。次の文章を参照のこと《八〇年代の美術の特徴のひとつとして、絵画・彫刻という形式への回帰が指摘される。ここに、同時代の工芸の新しい動きを追加することもできるだろう。その中で、「近代以前の価値を再検討する方向で超えようとした作家たち」によって「人間と自然が直接かかわっていた主客未分のコスモロジーの再検討」が実践されていく。おそらく、素材と自然を結びつける意識はここから生じるのだ。その起源を忘却し、現在の絵画・彫刻・工芸を普遍的なものとして捉えるときに、「どんなものでも美術作品の素材として使用できる時代」が抜け落ちる》(藤井匡「歴史概念としての立体造形」(『MAPPING』第2号(発行:特定非営利活動法人コンテンポラリーアートジャパン)所収))。金島氏の史観において抜け落ちているのは、少なくとも日本の現代美術界隈においてはこの「どんなものでも美術作品の素材として使用できる時代」が素材=メディウムの固有性を素朴に顕揚する態度に先行していたという事実である。

*4:例えば、窓から入ってきた煙が、空に浮かぶ雲の端とつながったように見えた結果、あたかも雲が窓から入ってきたように見える写真作品があったが、それは典型的な「完 全 に 一 致」写真であると言える。

*5:後に栃木県立美術館はこの「画像進化論」展において提示した(擬似)科学-歴史学的なパースペクティヴを山中信夫(1948~82)の仕事を軸にして再編成した「マンハッタンの太陽」展を開催している(2013.7.13~9.23)

*6:山本和弘「画像進化論――自然の経済と芸術の経済との闘争について」(「画像進化論」展図録所収)

*7:さらに言うと、現像技術の起源である銀塩の感光性がシュルツェによって発見されたのは1727年のことなので、そこから起算しても写真の発明までには100年以上の開きがある。

*8:山本、ibid.

2014年 当方的展覧会ベスト10(後編)

続いて、後編です

・「在日・現在・美術」展(4.18~5.17 eitoeiko)

※出展作家:チョン・ユギョン[鄭裕憬] リ・ジョンオク[李晶玉] チョン・リエ[鄭梨愛] リ・チョンファ[李靖華] チョウ・チャンフィ[曺昌輝]

朝鮮大学校の美術科に通う学生たちのグループ展という触れ込みで行なわれたこの展覧会。見る前は興味半分恐ろしさ半分といった趣だったが、実際の出展作はきわめて真っ当――と言って語弊があるなら、少なくとも前情報などからこちらがイメージするような作品は出展されていなかったわけで。その意味では、むしろ大多数が日本人であろう観客側の、彼らに対して得手勝手に持つ妄想や欲望が逆照射された展覧会となっていたと言えるかもしれない(それが意図してそうしつらえられたのかは議論の余地があるが)。彼らの、現実の北朝鮮に対する思考や在日朝鮮人としてのアイデンティティのあり方・ありようと、それに対する距離の取り方の複雑さが作品からもかいま見えていた、というとやや我有化し過ぎのきらいがあるかもしれないが、民族意識が自己意識や承認欲求のオモチャと化して久しい日本において彼らの作品に接することは、きわめてクリティカルな経験ではあるわけで。

・アピチャッポン・ウィーラセタクン「フォトフォビア」展(6.14~7.27 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)

2011年にカンヌ映画祭でパルムドールを受賞したこともある映画監督で現代美術家のアピチャッポン・ウィーラセタクン(1970~)だが、この「フォトフォビア」展は日本での彼の個展としてはこれまでで最大規模のものとなったそうで。彼が生まれ育ち、現在も制作の拠点にしているタイ東北部の風土や風習、(えてして中央から抑圧されてきた)歴史などが渾然となった、詩的かつ暴力的でもある映像作品群は、タイについてよく知らない者的にも非常に見応えがあった。

・「C.C.G.F Creator Creature Gathering Festival」展(11.7~16 旧たき万旅館)

※出展作家:はまぐちさくらこ トーチカ 栗田咲子 谷澤紗和子 佐伯慎亮 大井戸猩猩 いくしゅん 高木薫 谷原菜摘子 Rick Potts 木村まさよ with 月眠 石上和也 坂口卓也 カガマサフミ

毎年11月に奈良県内各所で行なわれる地域アートイベント「はならぁと」のメイン企画の一環として開催されたこのグループ展。「百鬼夜行」というテーマに沿った作家と作品がチョイスされていたが、会場の旧たき万旅館(生駒市)が趣深すぎたわけで、この会場を選んだ以上で圧勝(←何にやねん)確定ではあり。もちろん作品の方も会場の特異な空間とガッチリ組んだ良作揃いだったことで、相乗効果が出てきており、この手の地域アートイベントにおいては、かなりレヴェルが高いものだったと断言できるだろう。全ての地域アートが範とすべき良展覧会。個人的には浴場に漢字をグラフィティした高木薫女史の作品(右画像参照)が最も良かった。

・百瀬文「サンプルボイス」展(3.8~30 横浜美術館アートギャラリー1)

これまで映像とそれが映すシチュエーションと音声の相互関係がある種脱臼したような状態を周到にしつらえた映像作品を制作し続けている百瀬文(1988~)女史。横浜美術館内の小スペースを用いて行なわれたこの展覧会では三つの映像作品が展示されていたが、中でも百瀬女史が声優の小泉豊氏にいろいろインタビューする様子をアニメと実写とを交互に切り替えながら映しだしていく映像作品《The Recording》は、百瀬女史の持ち味が良い形で現われており、ついつい見入ってしまった。他にもテルミン奏者の演奏をストレートに映した作品も、地味ながら彼女の映像作品の方法論的な原風景となっていて、こちらも良い。

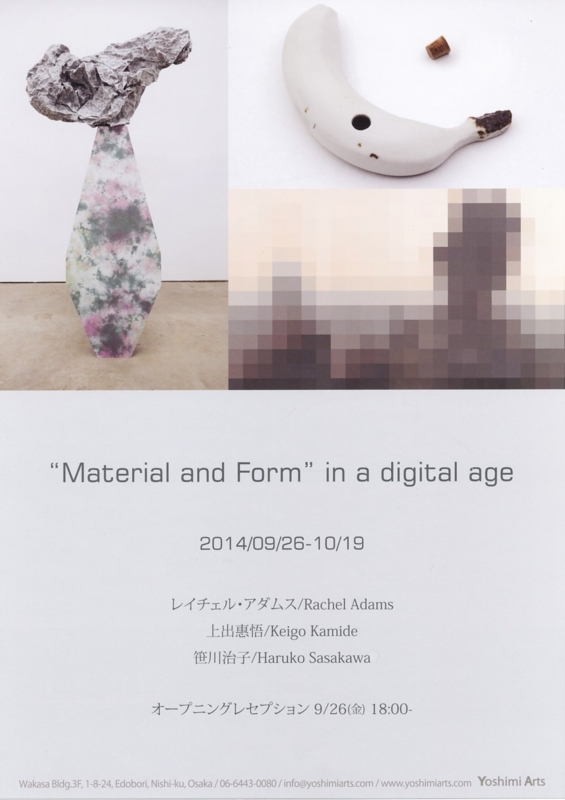

・「“Material and Form ”in a digital age」展(9.26~10.23 Yoshimi Arts)

※出展作家:レイチェル・アダムス 上出惠悟 笹川治子

「デジタル時代における「質料と形相」」という、タイムリーかつ巨大なタイトルを冠したこの展覧会。個人的には日本初紹介となるレイチェル・アダムスの作品が新鮮で、なおかつ上のテーマともかかわって非常に興味深かった。デジタル化が単なる情報処理の体制の高速化にとどまらず、私たちの認識の機制自体を変えているのではないかという所説自体は以前からあちこちで言われていたが、「質料と形相」というアリストテレス以来の古典的な問題系においてそれがここ数年加速度的に進行していることと両の目で見てみると、たった三人の出展作家とは言え、ピリッと効いた展覧会となっていたと言えるかもしれない。