当方的2015年展覧会ベスト10

年末なので、当方が今年見に行った523の展覧会の中から、個人的に良かった展覧会を現代美術限定で10個選んでみました(順不同)。

○「検証:斎藤義重の現場へ」展(3.9~28、4.8~25 朋優学院高等学校T&Sギャラリー)

斎藤義重(1904~2001)が最晩年の1997年に、自身が校長を務めた東京芸術専門学校の母体となった中延学園が経営する朋優学院高校内に作られたギャラリースペースのため(だけ)に制作された《複合体(T&Sギャラリーのための)》の再展示を軸にしたこの展覧会。美術科を併設していた朋優学院高校が普通科だけの高校となるのを機にギャラリースペースのある建物も解体されるため、これがおそらく最後の展示になるのだという。斎藤が80年代以降集中的に制作していく《複合体》は、黒く塗られた板や角材を組み合わせていくという形で作られているのだが、この《複合体(T&Sギャラリーのための)》は壁に取りつける要素が多かったり象徴的なモティーフが導入されていたりと、同シリーズの他の作品とかなり異なった相貌を見せていた。そのような作品に接することができただけでも個人的には満足だったし、斎藤が90歳を超えてなおここまで緊張感を湛えた空間を作っていたことには、もはや畏敬の念しか覚えなかったわけで。

○「高松次郎 制作の軌跡」展(4.7~7.5 国立国際美術館)

高松次郎(1936~98)の60年代初頭から最晩年までを、作品やドローイング、関連資料を「影」や「遠近法」といったキーワード以外何の説明もなしに編年体式に並べる「だけ」で跡づけていくという(先に東京国立近代美術館で行なわれていた「高松次郎ミステリーズ」展と真逆の)展示方法が話題になっていたが、そのような見かけのとっつきにくさとは反対に、高松の制作活動がどのような内的要請に従って変化していったかが作品を追っていくだけで分かるようになっており、その意味で教育的配慮が行き届いていた展覧会であったと言えるだろう。このような教育的配慮の上に(発表当時批判と無理解に晒されたという)80年代以降の絵画作品が改めて置かれたことも、後期~晩年の作品が今なお評価が定まらないまま忘れられている感すらある中でエポックメイキングだったのかもしれないと、個人的には思うところ。

○「戦争画STUDIES」展(12.9~20 東京都美術館(ギャラリーB))

※出展作家:飯山由貴、CAMP、笹川治子、辻耕、豊嶋康子、BARBARA DARLINg、村田真、百瀬文

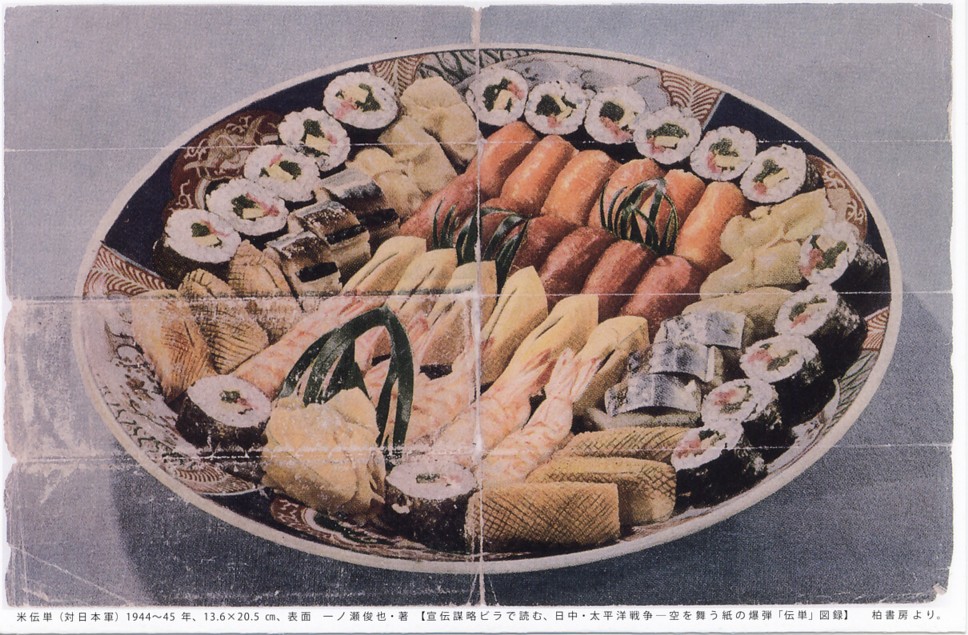

「美術と戦争」という、今なお(というか今だからこそ)アクチュアルなテーマに果敢に挑みつつ、それをきちんと「今」と交差させることに成功していたという点においては、戦後70年ということで各地の美術館で行なわれた同じような趣旨の展覧会の中でも――管見の限りでは(今回のベスト10の範囲外ながら)「20世紀日本美術再見 1940年代」展(7.11~9.27 三重県立美術館)と並んで――瞠目すべき展覧会。個人的には展示室の壁を(「戦争画」の代表作とされることしきりな)藤田嗣治《アッツ島玉砕》の寸法に照らした笹川治子女史の作品や、百瀬文女史による「みんなで旗を振る」という行為をクラブの中で行なった際の映像作品、豊嶋康子女史による戦前~戦中にアジアに行った美術家の名前を地図上にマッピングしていった作品がとりわけ好印象。「STUDIES」ということで、アーカイヴアート的な方向性を志向していたことも良かったし、何よりこのようなハイレベルな展覧会を有志たちの協働で行なったというのは、普通にすごいことではないだろうか。

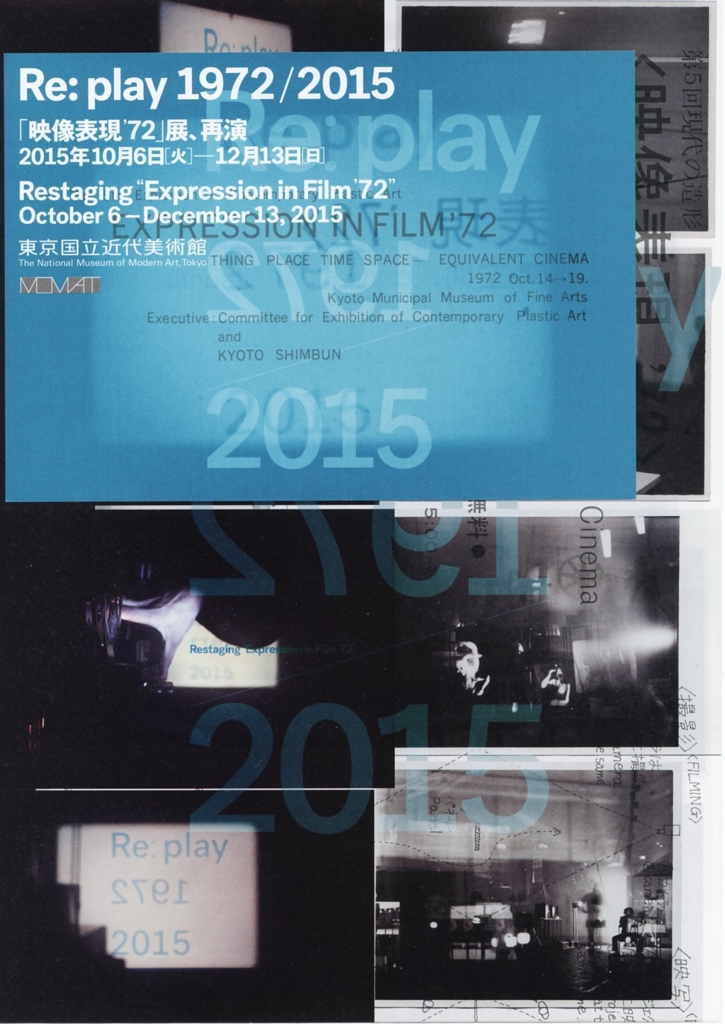

○「Re: play 1972/2015 「映像表現'72」展、再演」展(10.6~12.13 東京国立近代美術館)

※出展作家:石原薫、今井祝雄、植松奎二、植村義夫、柏原えつとむ、河口龍夫、庄司達、長澤英俊、野村仁、彦坂尚嘉、松本正司、宮川憲明、村岡三郎、山中信夫、山本圭吾、米津茂英

1972年に京都市美術館の一室で行なわれた「映像表現'72」展を東京国立近代美術館で「再演」するという、美術史オタク的にはテンション爆上がりだった企画。もとの「映像表現'72」展は、上映会形式ではない形で映像作品展を行なうことで、映像とそれが上映される空間・環境を等価に扱おうとしていた――同展の英語タイトルが「equivalent cinema」であったことが、それを雄弁に示している――そうで、街中に映像(とカメラ)があふれている現代社会をある意味先取りしていた感すらあるのだが、そういったことも射程に入れつつ、しかし展示を再現することの意味や(物理的・理念的)限界に対しては、いくつかの作品が現在残っていないことを率直に展示室内に反映させていたことからも分かるように全体的に禁欲的であり、そこも個人的には好印象。しかしそれにしても関西人的には な ぜ こ れ を 京 都 で や ら な い の か と言いたくなるわけで……

○「現実のたてる音」展/パレ・ド・キョート(11.7~22、11.23 ARTZONE)

※出展作家(「現実のたてる音」展):荒木悠、大城真、大和田俊、小西紀行、田中功起、多和圭三、風能奈々、百瀬文

※出演者(パレ・ド・キョート):網守将平、Iku Sakan、内橋和久、L?K?O、MC MANGO、置石、危口統之/悪魔のしるし、工藤冬里/maher shalai hash baz、幻衛奇太郎、core of bells、自炊、Jon yon sunとジョン(犬)、関口大和/YAMAT、ダダリズム、DECO/OLEO、中山晃子、PA/yori、hyslom、百頭たけし、BING & YPY、VJ/Akashic、POLYPICAL、水内義人、森岡友樹、yugue 他

※キュレーター:長谷川新

※ゲストオーガナイザー:高木薫(DJもしもし)

「現実のたてる音」展:「音」をテーマにした展覧会と事前にアナウンスされていたことから、両方とも騒がしい展覧会&イベントになるのだろうかと見る前は思っていたが、実際は「聴く/聞く」ことや、その(外的な)体制-態勢を主題にしており、そのあたりの長谷川氏の目(耳?)のつけどころはさすがというべきか。個人的には人間には聞くことができないが潜在的には存在しているはずだと長く主張されてきたという「下方倍音列」を視覚を経由して聞かせようとしていたのかもしれないと適当に考えてみる。潜在性・潜勢性をめぐる企画としては、なかなか良かった(個人的には大城真氏の作品がクリティカルヒット)。

パレ・ド・キョート:「現実のたてる音」展とは逆に、様々なイベントが同時多発的に起こり続けて賑々しいことこの上なかったわけだが、同展において提示された潜在性・潜勢性を、このような形で「出来事」と接続させるというモーメントは、現在において貴重な実践であったと言えるかもしれない。(68年革命という)「出来事」によって使嗾された様々な潮流に対する――党派性と粛清体質が丸出しな――反動が変に勢いを持った今年の日本においては、特にそうである。そんな中、個人的には悪魔のしるし主宰の危口統之氏による演劇「パレ・ド・コーキョ」が最も印象に残った。深沢七郎の短編小説「風流夢譚」を俳優が朗読しながら一人何役もこなすというものだったが、テクストの不穏さと「パレ・ド・コーキョ」というタイトルの妙とがあいまって、クッソ面白かったのだった。

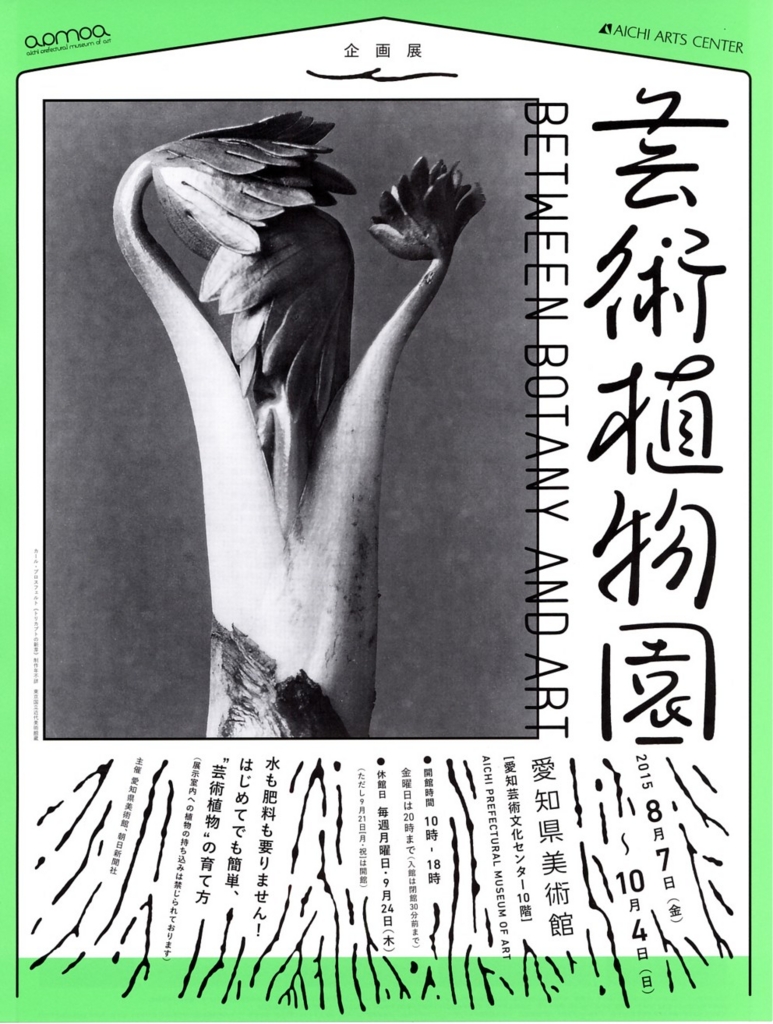

○「芸術植物園」展(8.7~10.4 愛知県美術館)

自然科学も含めた技芸全般における植物表象・表現の歴史を、「芸術植物」という架空の概念を想像した上で、洋の東西を問わずトレースしていくという野心的な企画。その時間的・空間的な射程の広大さもさることながら、植物を何かの象徴として見るという視線と人間にとっていかに役に立つかという機能的な視線、さらに個々の種が持つ諸個性に他の要素を捨象してまで耽溺する視線とが、時に弁証法的に競合したり時に混合したりしながら展開されていったという形で提示される「芸術植物」の(フーコー的なエピステモロジーとして提示される)歴史は、それ自体がいい意味で豊かないかがわしさを湛えており、展示物を見ていて唸ってしまうことしきり。

○伊吹拓「Beyond the Screen」展(9.4~10.18 the three konohana)

the three konohanaのこけら落としとなる展覧会以来、同所では二度目となった伊吹拓氏の個展は、氏の絵画的探求がさらに深まったことを示す好機となったように、個人的には思うことしきり。様々な手法を駆使しつつ、画面における手前/奥という関係性とは部分的にせよ異なった絵画空間を見る側に体験させようとしている――ところでこれは中村一美氏の(とりわけ1990年代以降の作品(《リクライニングブッダ》とか))とも通底する問題意識なのではないか――という、自身が設定した抽象絵画の課題を真摯に突き詰めた上での達成となったことは、ここで強調しておく必要があるだろう。同時期に行なわれたnote gallery(大阪府枚方市)での個展(そこでは紙に描かれた油画が出展されていた)などと合わせ、今後の氏の活動にさらなる期待を抱かせる好展覧会。

○宮田聡志・三輪彩子「正規表現」展(前期3.7~29、後期4.2~26 CASHI)

「正規表現」というのはプログラミング用語で、超大雑把に言うといくつかの文字列を一つの形式で(再)記述する方法のことだそうだ――検索エンジンなどにこの技術が使われているという――が、一見すると往年の「もの派」の作品と見紛うばかりに物質性を前面に押し出した作品を展示する宮田氏と三輪女史の二人展となったこの展覧会は、その禁欲的な相貌とちょっとした介入とで、まさに「正規表現」という言葉に偽りないなぁと納得しきり。物質を「物質のイメージ」に転置することが現代美術の不可欠なミッションの一つとなって久しい中において、その双方を往還させるような視覚的運動を見る側に強いる(とりわけそれは三輪女史の作品に顕著であった)という意味では、非常に真っ当な展覧会だったと言わなければならない。

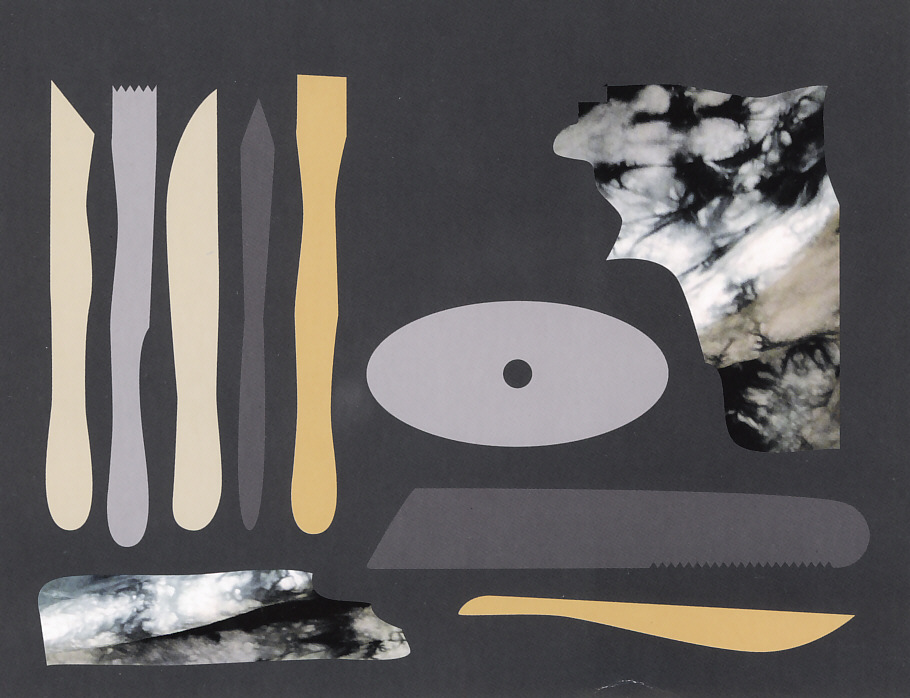

○レイチェル・アダムス「Open Studio」展(9.18~10.11 Yoshimi Arts)

――で、そのような「正規表現」を歴史性(historicity)に対して適用してみせたのがこの展覧会と言うべきだろうか。 20世紀のある彫刻家のアトリエにあったとおぼしき工具や、デザイナーズアイテムっぽい相貌を持った家具や小物などをアクリル板や布、紙、木、プラスチックで作ったオブジェからなるいくつかのインスタレーションが展示されていたが、そのような形で(架空の)20世紀のある彫刻家という史的な設定をめぐる考察を素材及びそのイメージをめぐる考察とシームレスに結びつけるという巧みさに瞠目しきり。かようなコンセプチュアルなレッスンを二十代のアーティストがここまでハイレベルにできるということに、向こうの懐の深さが垣間見える。

○井上裕加里「confidential information」展(3.24~29 KUNST ARZT)

上でも少し触れたように、今年は戦後70年ということで、「美術と戦争」という問題系に応答することを試みた展覧会が各地で行なわれたのだが、そんな中でもヤバさという点でかなり突出していたように見えたのがこれ。戦時中毒ガスの研究・製造が行なわれ、現在もなおその痕跡が残る一方うさぎが多く生息していることで、動物好きの間で癒しスポットとして有名だという大久野島(広島県)に自身が赴き、防毒マスクにバニーガールのコスプレ姿の自身が映った映像作品を録ったり、現地で採取した土(残留物質が懸念されている)で育てたほうれん草を展示したりしていて、島の黒歴史と現在とを――自身がバニーガールに扮することで――ポップに(?)ショートカットさせるというフレームワークは、「戦争」と「平和」とを対置させるという(ありがちな)思考(の怠慢)に対するカウンターとしてあったと言えるし、それを基盤とした(左右対立を前提とする)戦後民主主義に対して「(68年革命に際して日本で唱えられた)戦後民主主義批判」の衣鉢を継ぐ試みとしても重要であった。